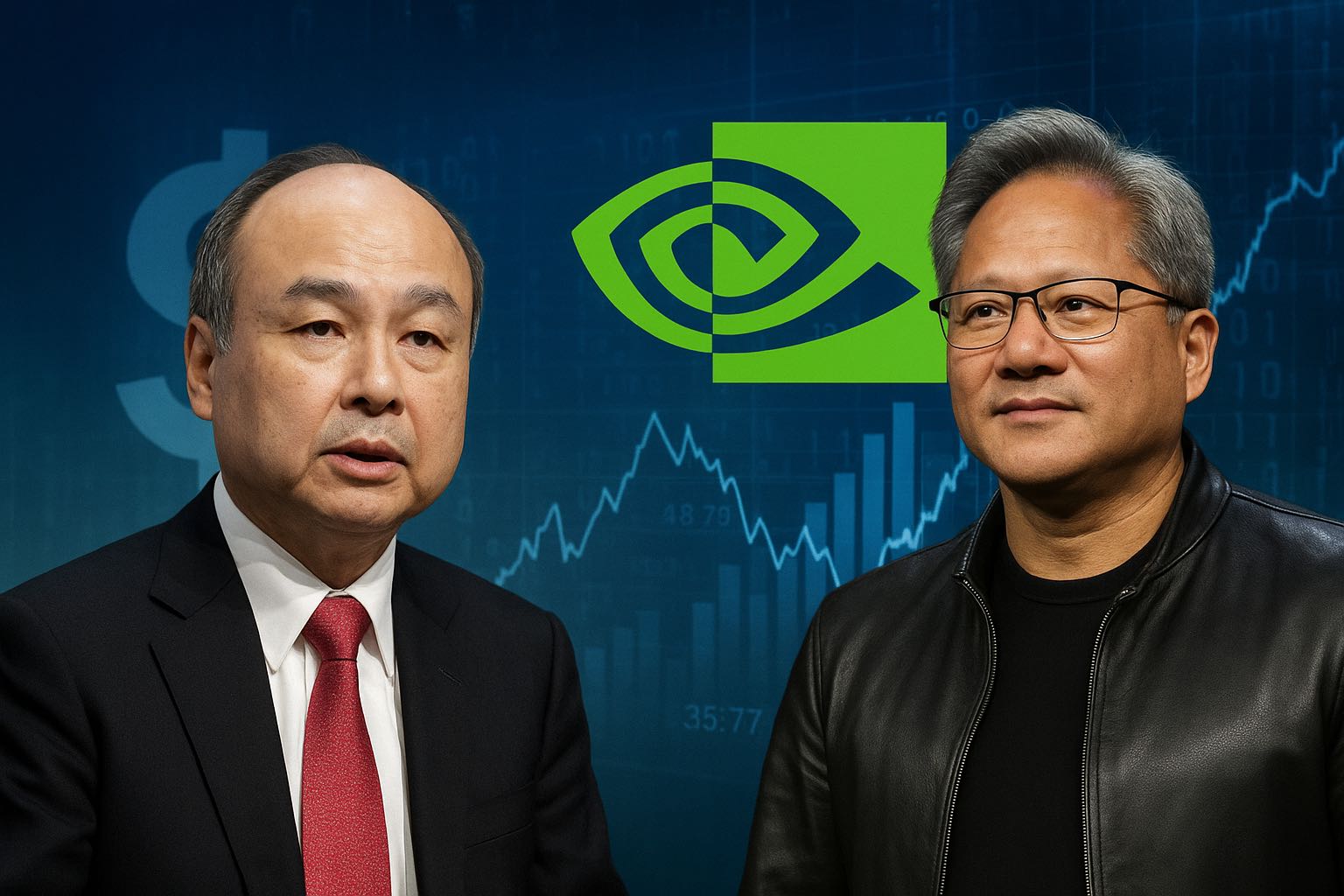

孙正义清仓英伟达,豪掷225亿美元押注OpenAI:AI狂潮,谁在收割,谁在逃离?

当地时间11月11日,软银集团宣布以58.3亿美元出售全部英伟达股份。与此同时,其创始人孙正义计划通过愿景基金2向OpenAI追加投资225亿美元。一边清仓AI龙头,一边加码AI灵魂,孙正义这步棋,耐人寻味。

软银的“英伟达情结”可以追溯到2017年。那一年,孙正义以40亿美元买入英伟达近5%的股份,成为早期重量级股东之一。然而,他在2019年选择清仓,当时英伟达市值仅千亿美元出头。之后的几年间,这家芯片巨头一路狂飙,市值突破4.8万亿美元,孙正义也因此被称作“错过AI时代最大红利的人”。

直到去年,软银卷土重来。短短数月内,从10亿美元增仓至30亿美元,重返英伟达股东之列。如今又选择清仓套现,堪称“快进快出”,套现金额高达58.3亿美元。表面看,这是一笔漂亮的套利;背后,则是孙正义在AI版图上的大挪移。

在出售英伟达的同时,软银宣布将向OpenAI追加投资225亿美元。消息一出,资本市场哗然。

软银在财报中披露,其2025-2026财年第二季度净利润达到2.5万亿日元,是市场预期的6倍;愿景基金也成功扭亏为盈。此时选择大举加码OpenAI,意味着孙正义不再只是押注AI硬件,而是押注“AI大脑”。

事实上,软银早已不再满足于单纯的资本收益。孙正义在内部会议上多次提到:“AI不是一场投资,而是人类的新物种革命。”此次“卖芯片、买算法”,正是他重新定义软银未来的一步。

与孙正义的豪赌形成鲜明对比的,是“华尔街大空头”迈克尔·伯里再度做空英伟达。根据Scion Asset Management最新披露的数据,该基金持有总值超过10亿美元的看跌期权,其中80%的仓位押注在英伟达和Palantir上。这已是伯里今年第二次“狙击”AI概念股。

这位在2008年金融危机中一战成名的投资人再次发出警告:AI热潮正在逼近危险的临界点。他在社交媒体上贴出电影《大空头》中自己的剧照,并写道——“有时,我们看到泡沫;有时,我们能行动;有时,唯一的胜利,是不参与。”

伯里认为,当AI资本支出增速与2000年互联网泡沫时期相当、当云服务增长放缓、当英伟达等公司之间出现“循环融资”时,这场热潮或许已到了应当降温的时刻。

多家机构的数据正在验证伯里的担忧。英国央行、IMF以及多家投行近期均发出类似警告——AI板块的市值集中度已达半世纪新高。标普500中前五大科技公司占比近30%,与2000年互联网泡沫时期相当。按调整后盈利计算,估值已达到历史极端水平。

有分析师指出,英伟达的直接投资规模相当于营收的67%,是当年朗讯科技泡沫时期的2.8倍;而MacroStrategy Partnership的研究更指出,“AI泡沫规模是互联网泡沫的17倍,是2008年房地产泡沫的4倍。”

OpenAI当前的财务状况也并不乐观。据The Information报道,其年化营收约120亿美元,但年化亏损高达80亿美元。若要支撑其万亿美元的AI野心,势必依赖不断的外部融资与财技操作。

面对质疑,英伟达创始人黄仁勋依旧坚信“AI的未来才刚开始”。他在10月的全球技术大会上表示:“互联网泡沫时期,光纤铺设远超需求;但现在,每一块GPU都在工作中。客户愿意为算力买单,这不是泡沫,而是现实的需求。”在他看来,AI模型已进入商业化阶段,需求的增长是真实可验证的——从数据中心到消费级应用,从企业自动化到生成式内容,AI的渗透正改变所有行业。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管85.00

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.91

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61