U卡热潮 交易所流量的新战场

Jessy,金色财经

2025年,U卡再次成为加密行业的热门关键词。

从Telegram 群组里的匿名灰卡,到现在交易所们推出的Visa、Mastercard卡,一张连接链上与链下的加密借记卡,正在变成 Web3 世界“出金刚需”与“日常消费入口”。

对于各大交易所来说,推出U卡,不仅仅是在竞争激烈的当下,获得新客的手段,也是延长用户在交易所内的生命周期的一种手段。

留住用户和其资产的新手段

在交易所的商业模型中,交易不是终点,而是起点。用户资产的“沉淀时间”决定了平台的营收能力,对于交易所来说,U卡的价值,不只在于出金,而在于延长用户生命周期。

过去,用户将资产买入加密货币后,或留在交易所进行交易,或通过OTC/P2P方式换成法币。现在,U卡改变了这个链路:它让用户无需离开交易所系统,就能直接完成消费支付,甚至参与全球日常经济生活。对交易所来说,这相当于把“资产留存”和“生活场景”打通,为自己争取了更多的用户黏性和资金停留时间。

一张合规的U卡要上线,并不是一件轻松的事。从技术接入、清算网络、合规对接,到用户KYC、稳定币兑换、法币结算,每一个环节都需要合作方的支持。Visa 和 Mastercard 是两大主流卡组织,但交易所自己并不拥有发行权限,它们必须依赖拥有合规牌照和清算资质的第三方发卡机构。目前,多家交易所选择与一家瑞士机构 Fiat24 合作。

目前市场上一些热门U卡,基本都绕不开 Fiat24 的身影。Fiat24由 SR Saphirstein AG运营,持有瑞士金融市场监管局(FINMA)授权的金融中介牌照,能够以电子货币机构身份发行欧元账户。它的技术架构也高度Web3化:每一个账户由一个NFT代表,用户链上授权后即可开通虚拟卡并充值 USDT,后台自动转换为欧元余额,用于 Visa 网络支付。

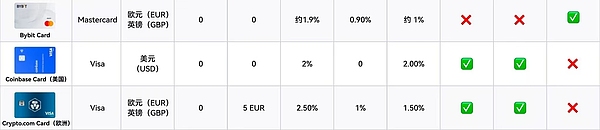

以下是币圈KOL@alvinnn666做的各大交易所U卡的对比:

U卡的困境,不只是监管和竞争

尽管 U 卡在 2025 年重新成为加密行业的热门关键词,但热度之下,其实隐藏着诸多结构性难题。问题不只来自监管收紧、竞争激烈,但真正的困境则在于,项目方们试图搭建一张链接链上与链下的卡,却必须完全依附在传统金融体系之上。

目前大部分 U 卡项目并非真正的发卡银行,而是通过挂靠的方式借用海外机构的牌照与通道。在这种模式下,项目方承担了产品、客服、运营、风控等前端工作,却无法参与清算和利益分配。比如一笔支付中的手续费,往往早已被 Visa、Master、发卡银行、收单机构瓜分殆尽。

从盈利角度看,这种局面更为艰难。用户的典型使用行为是“即充即用”,多用于订阅、VPN、SaaS 等服务,频次不高、客单价低,平台无法沉淀资金,即使接入 Morpho 等 DeFi 协议,也很难靠利差建立稳定收益模型。

更现实的挑战来自合规。U 卡一旦扩展至出入金、电商消费、理财等功能场景,就必须接入传统金融系统的深水区——支付牌照、AML/KYC、税务合规、投资者保护、跨国清算等等。这些问题不是简单通过技术堆栈或 API 接口可以解决的,而是对团队资质、资源、法律能力的全面挑战。

与此同时,各大交易所开始标准化推出U卡方案(多数通过 Fiat24、Unlimit等服务商实现),卡产品本身的功能、费率、返现等差异越来越小,用户忠诚度不高,项目方难以建立壁垒。这让 U 卡赛道越来越像是一场“流量入口”的内卷竞争,而不是一项可持续的金融创新。

当下,对于U卡用户确实有需求,但项目方却面临无法盈利、合规门槛极高的重压。而这正是是当下所有 U 卡项目所共同面对的现实困局。

再回看交易所的 U 卡,虽然它们凭借品牌、流量、合规资源在短期内占据了市场优势,但也并未真正跳出这场结构性的困局。它们多数仍然依赖中介机构完成发卡流程,本质上仍然没有掌握清算权与金融基础设施的控制权。这些U卡在功能上趋于同质化,在费率、返现、积分等维度不断内卷,用户迁移成本极低,留存难以保障。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管85.00

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61