外围扰动再起,机构:市场调整是增持中国的时机!

在全球AI产业加速迭代与国产化快速突破的背景下,中国科技企业正展现出强劲的发展动能。一方面,海外与国产大模型持续升级,技术能力不断突破;另一方面,国内科技巨头在自研芯片、AI基础设施等底层技术上取得关键进展,推动了全产业链的智能化升级,为科技板块注入了新的成长活力。

在此背景下,招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通科技ETF招商,代码:159125)于10月13日正式发行,该基金紧密跟踪国证港股通科技指数(987008),旨在助力投资者一站式布局在AI革命中具备核心竞争力的港股科技龙头,把握产业智能化升级带来的增长机遇。

聚焦港股“硬科技”+“新经济”

在全球科技革新与产业升级的浪潮中,港股市场凭借其独特的区位优势与制度禀赋,成为连接中国科技力量与全球资本的重要桥梁。作为港股科技板块的代表性指数之一,国证港股通科技指数在编制上注重“优中选优”,从港股通范围内筛选出30家市值领先、研发投入高、营收增长快的科技龙头企业。

根据编制方案,成份股需满足近两年营收复合增速超10%,或研发费用率高于5%的标准,兼顾规模实力与成长潜力。指数还设有灵活的样本调整机制,季度调整样本,以适应市场变化,保持竞争力。

该指数从指数成份股看,更聚焦于“硬科技”与“新经济”领域,科技主题特色鲜明。根据Wind统计,截至9月30日,按恒生一级行业划分,非必需性消费(包括阿里巴巴、美团、比亚迪股份等)权重占比43%,资讯科技业(包括腾讯控股、小米集团、中芯国际等)权重占比达42%,另有12%权重覆盖医疗保健业,包括百济神州、药明生物等创新药企业。

指数前十大成份股权重占比合计79%,相比中证港股通科技指数、恒生港股通科技主题指数、恒生科技指数等集中度更高,有望为投资者提供一篮子优质科技资产。

中信证券观点认为,港股市场具备了国内完整的AI产业链公司(包括基础设施、软硬件、应用),叠加越来越多的优质龙头企业赴港上市,港股仍将受益于境内外市场的流动性外溢和AI叙事的持续催化。

高弹性,长期表现相对突出

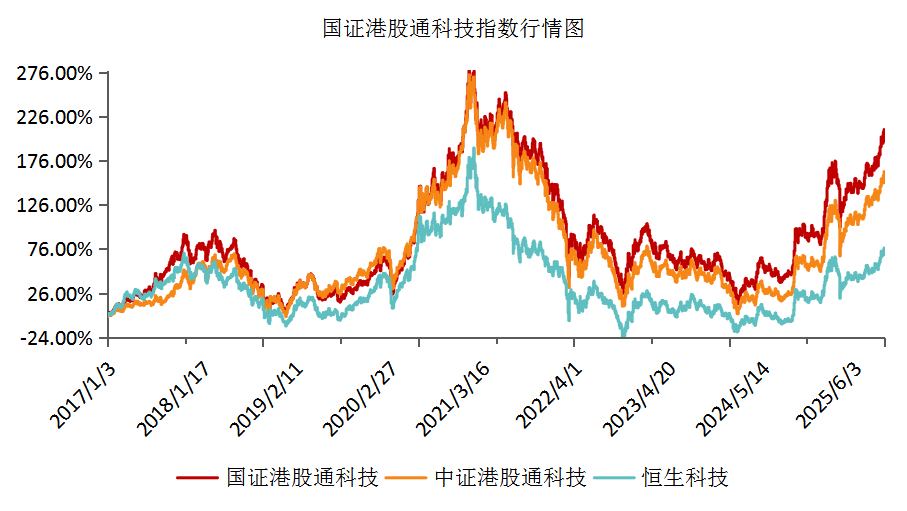

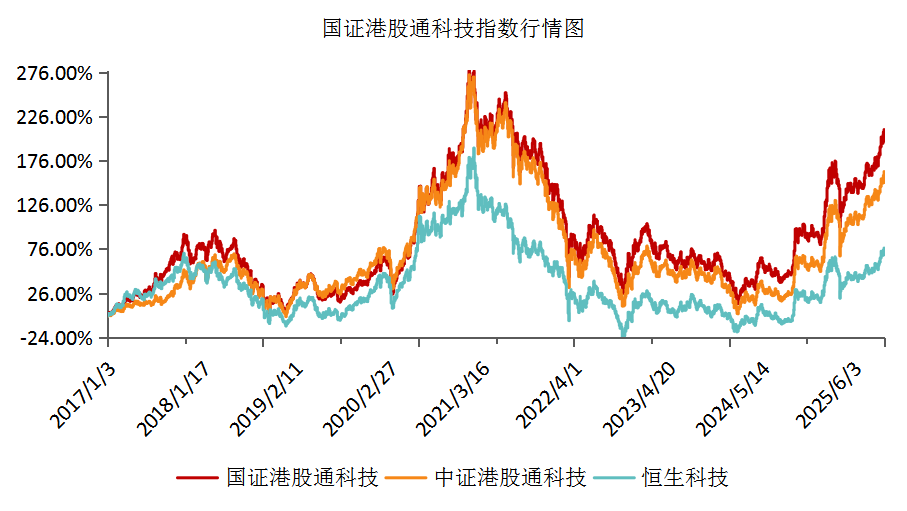

长期来看,国证港股通科技指数表现较为亮眼。

根据Wind数据,截至2025年9月30日,自2017年以来累计收益率达209.77%,年化收益率为14.03%,同期中证港股通科技、恒生科技等同类指数年化收益率为11.53%、6.80%。

同时,指数弹性较高,指数同区间年化波动率为33.78%,波动相对较高,更适合风险承受能力较强的投资者,也为具备交易能力的投资者提供了博取阶段收益的弹性空间。

来源:Wind,2017.1.1-2025.9.30,指数过往表现不代表未来。

估值方面,截至2025年9月30日,该指数市盈率为26.45倍,处于上市以来39%分位数,风险溢价处于基日以来76%的较高位置,显示当前估值具备较高性价比。横向对比来看,港股科技股估值显著低于纳斯达克(43倍PE-TTM)、创业板指(45倍PE-TTM)等全球主流科技指数,成长潜力或未被充分定价。

核“新”资产受追捧,机构看好科技长期机会

今年以来,港股获内地资金大力度增持,据Wind数据,南向资金年内净流入规模超1.1万亿港元,续创历史新高。其中,三季度净流入3952亿港元,较二季度流入幅度提升。行业视角,主要流入可选消费、非银、医药与软件硬件等方向,核“新”资产受资金关注。

此外,港股今年来回购持续升温,科技公司成为回购“主力军”。根据Wind统计,今年前9个月港股回购总额1367亿港元,其中,腾讯控股回购总额达577亿港元,占比全市场42%。此外,快手、药明生物等科技公司回购金额同样居前。

站在当前时点,外部扰动再现。机构认为市场若大幅回调,反而会给出更好的布局机会。

国泰海通观点指出,外部扰动不会终结趋势,市场调整是增持中国的时机。风格不会切换,新兴科技或是主线,周期金融是黑马。地缘和经济形势复杂,在数据和政策上易证伪的板块仍不是好的选择。所以风格或不会切换,聚焦产业发展、反内卷和稳定价值。

申万宏源认为,科技没有持续调整的基础。总体市场有效突破,还是要等科技引领。中期来看,2026年春季前,科技产业催化显著多于顺周期催化的格局不变,同时,科技成长可能会有中短期性价比问题,但距离长期性价比低位还有差距。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)72.50

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管82.15

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61