《Z世代孤独指数报告》:“在场不参与”,Z世代的孤独消费学

正值秋日,正是里尔克名句中“谁此刻孤独,谁永远孤独”的季节。对当下的年轻人而言,孤独已然不只是偶发的情绪,而是演变为周期性的生活常态——在深夜的自我对话中,在周末的错位感里,在节日欢庆的衬托下。

Soul App 旗下社会研究机构 Just So Soul 研究院近日发布《2025 Z世代孤独指数报告》,基于 3046 份有效样本,深入描绘当下年轻人的孤独图景。在样本覆盖中,00后(37.2%)与95后(34.3%)成为主要发声群体,与此同时,不同代际、地域的受访者也对孤独的感受呈现出差异化特征。

报告从“孤独”入手,尝试解读当代年轻人的情感需求——当孤独成为一种时代症状,理解孤独,便是理解当下的年轻人,以下为报告摘录:

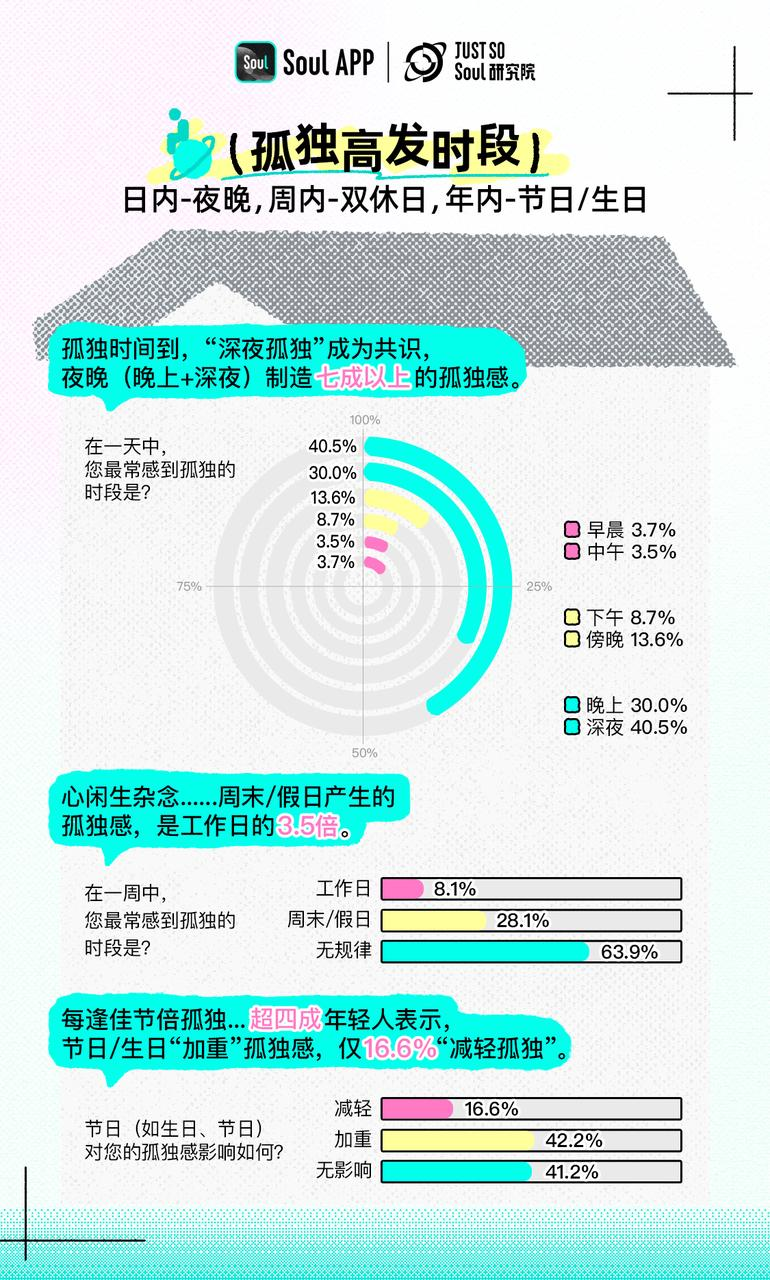

一、孤独时间到——夜晚,周末,还有节日

人在一年、一月、一日中的什么时刻最为孤独?报告发现,“孤独感”的时间分布有其潮汐般的规律——

在一日内,数据显示,深夜(40.5%)与晚上(30.0%)成为孤独高发时段,从晚上8点到凌晨4点,每日占比 1/3 的时间,却收纳超过70%的孤独时刻;

在较长的一周周期之中,周末/假日产生的孤独时刻是工作日的 3.5 倍之多;而在年内,42.2%的年轻人表示节日/生日会“加重”自己的孤独感,前者是喜气洋洋的乐景衬托出“作者”的哀情,后者是越长大越孤单,越长大越不安......

但不论是节日还是生日,都类似一种社会规约下的强制性庆祝时刻,它们“迫使”个体审视自身的社会联结质量与人生进程,而这种审视所带来的压力(如是否达到社会时钟的期望),以及可能出现的社交期望与现实之间落差,让这些日子成为焦虑和孤独的放大器。

综上所述,夜晚,周末,节日/生日,一年中最孤独的时候,应该就是“恰逢周末的生日夜晚”这种“三合一”的时刻了吧。

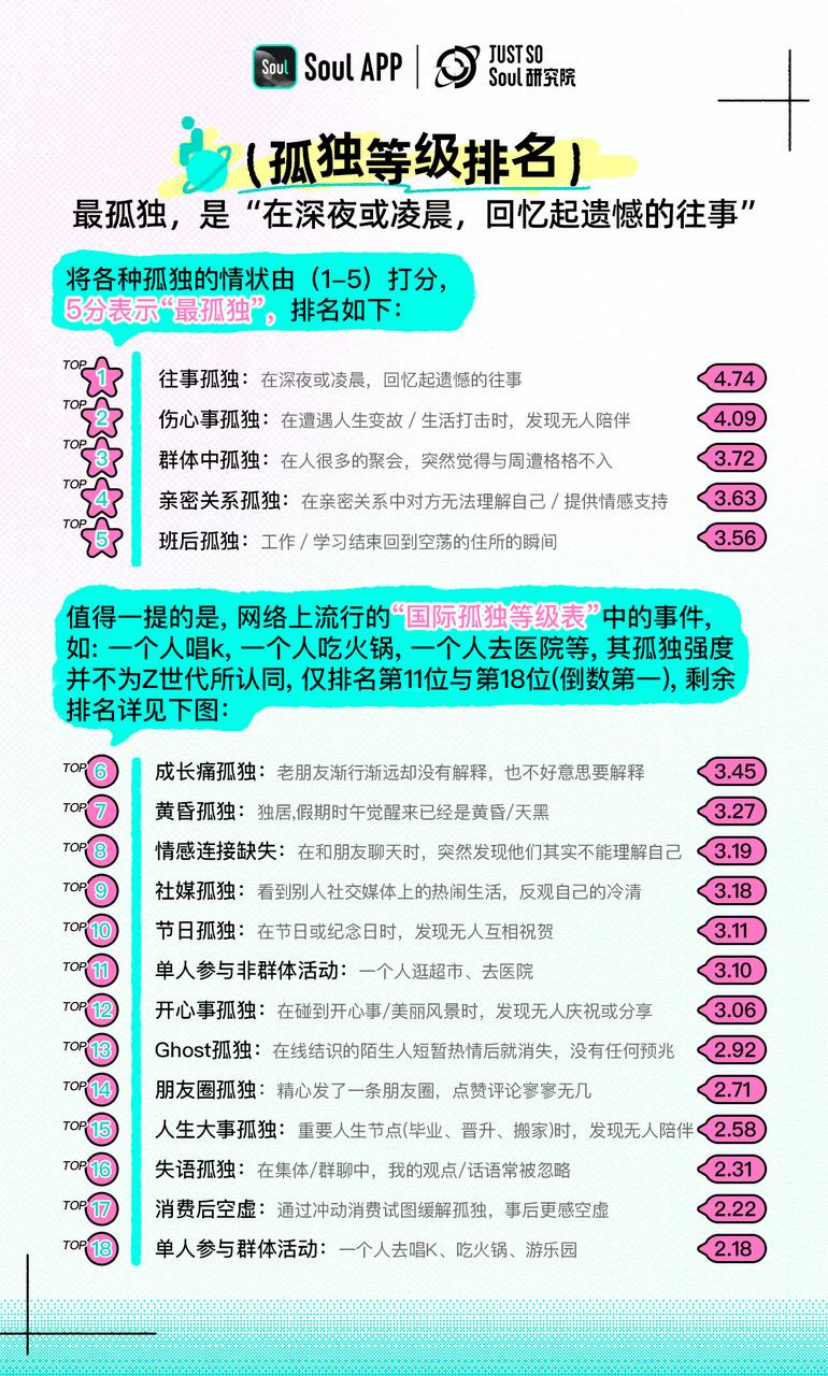

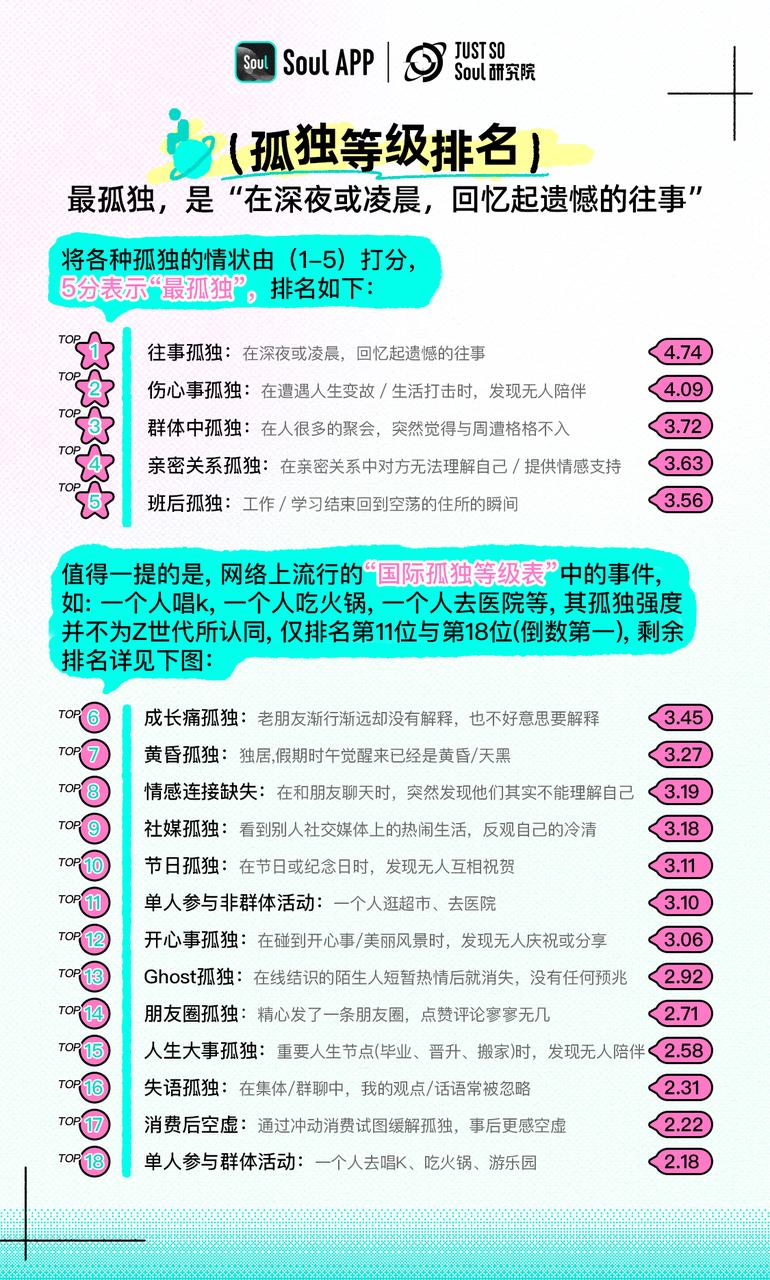

二、一个人吃火锅最孤独?No!

新孤独等级表诞生!孤独 ≠ 独处

人会在什么场景里最为孤独?

在往年网络流行的“国际孤独等级表”中,人们更多共情物理意义上的“孤身”、“独处”,将一个人搬家、一个人去游乐园、一个人唱 K 等事件视为孤独,

但在报告最新的关于 18 种孤独情境的评分中,Z世代展现出超越传统的认知——

“深夜回忆遗憾往事”以 4.74 分(满分 5 分)高居榜首,如上一章所述,深夜本身加重孤独的强度,而回忆起遗憾的过去,更是有种“想起一生后悔的事,梅花便落满了南山”的“悲怆”。

“遭遇打击时无人陪伴”( 4.09 分),“在聚会中自觉格格不入”( 3.72 分),“另一半无法理解自己”( 3.63 分),“下班后回到空荡的住所”分居第 2-5 位。

相比之下,传统“国际孤独等级表”中典型的物理独处场景并未引起强烈共鸣,无论是单人参与非群体活动,如“一个人逛超市”(第 11 位),还是单人参与群体活动,如“一个人去唱 K ”(第 18 位,排名最末)皆是如此。

这表明Z世代更重视情感层面的共鸣缺失,不是表面的孤独状态——独处他们OK,但在需要连接时却发现无人可依,这才是真正的孤独。

这也是社会学家所描述的“群体性孤独(Alone together)”现象——即使看似身边人来人往,但仍有可能感到深刻的疏离。荣格曾如此定义“孤独”:“孤独并非因身边无人,而是无法与他人倾诉内心最要紧的感受。”而要理解 Z 世代的孤独,也必须越过“是否有人相伴”的表象,关注他们的内心世界是否被看见、被理解。

三、年轻人爱上菜市场背后,

Z 世代的新孤独消费学:在场不参与

当 Z 世代的孤独感遇上消费市场,催生出的不仅是商业机会,更是一种全新的生活哲学。

报告显示,81.2% 的年轻人曾为缓解孤独感而消费,但他们购买的并非简单的商品或服务,而是一种精准的“场景化陪伴”——在特定时空下,既能满足情感需求,又能保持个人边界的精神契约。

在孤独消费细分领域中,“一人食外卖/独食服务”(27.6%)占据首位,24.4% 的年轻人会选择“线下烟火气体验” 对抗孤独。

这也是为什么近些年来,越来越多的报道关注到“年轻人爱上菜市场”、“年轻人爱上赶大集”,他们涌入市集、夜市、社区小店,或许并非为了“买”本身,而是通过置身于热闹氛围中获得“间接陪伴”,这种“在场而不参与”的模式,既能感受人群的温度,又免去了社交互动的压力,恰好契合Z世代对“连接感与独立性”的平衡需求,这或许能成为当下流行的“人间烟火气”的一个注脚。

与此同时,不同世代的消费偏好折射出孤独应对策略的分化。95 后作为消费主力,更倾向实体消费,而 05 后则对“云养宠物”( 12.6 %)、虚拟偶像打赏等数字情感寄托表现出更高接受度,这体现了数字原住民的特点:他们更能接受虚拟与现实交织的陪伴形式,将情感需求部分“外包”给数字世界。

在 Soul App 站内 #Crush了个虚拟伴侣 话题下,24K 条瞬间展现 Z 世代用户与虚拟伴侣互动的趣味日常,尽管 AI 是虚拟的,但人在数字互动中感受到的爱与陪伴感,却是 24K 金一般的保真。

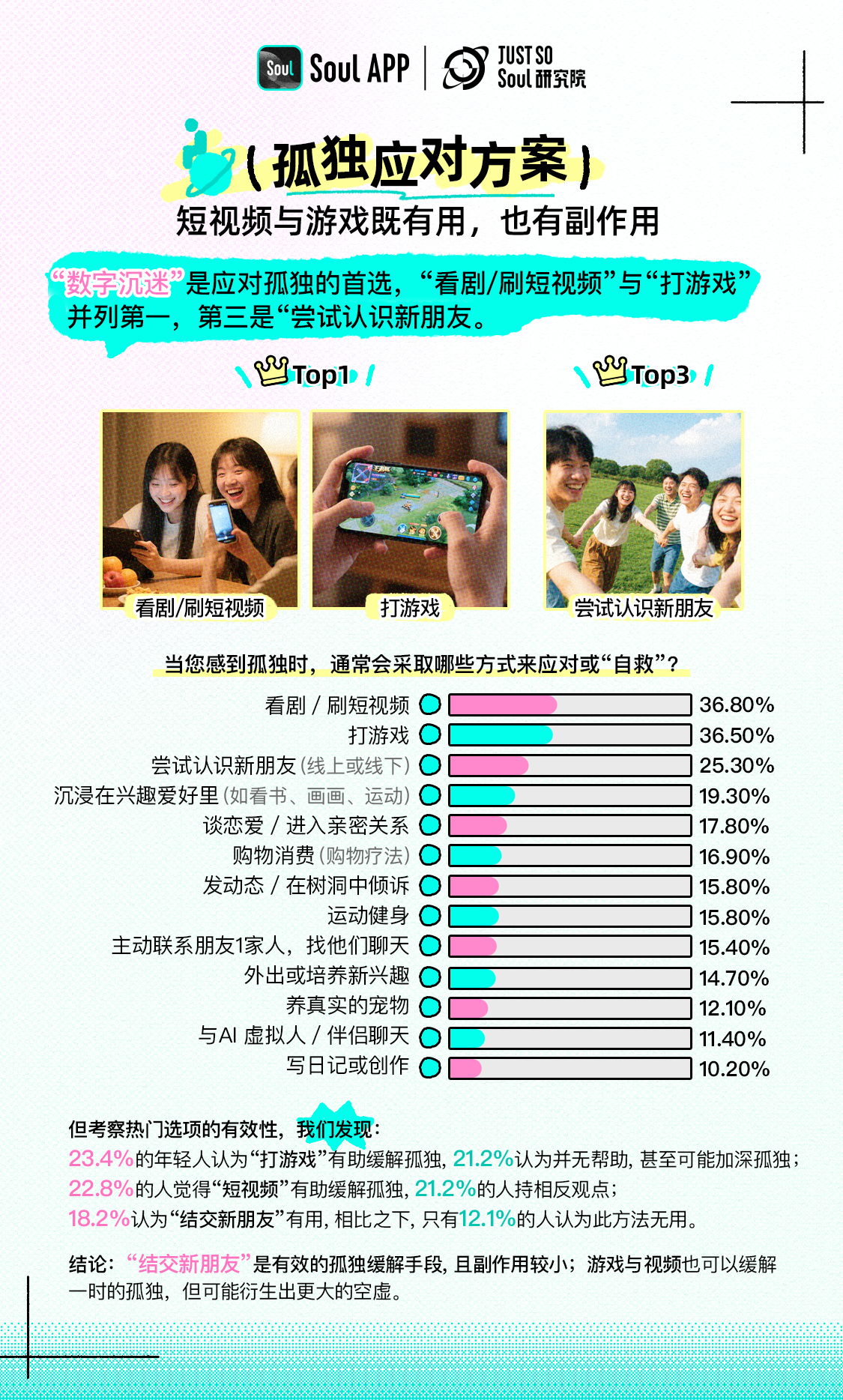

四、孤独的解决方案?

短视频和游戏有用,但也有副作用

当孤独来临,你如何应对?

“看剧/刷短视频"(36.8%)和“打游戏”(36.5%) 成为最普遍选择,但这两者都有超过 20% 用户认为,可能会有加剧空虚感的风险。

短视频与游戏作为一种被动的情绪转移,虽能提供即时满足,但并未解决情感共鸣缺失的根本问题,这也解释了为何部分年轻人在使用这些方法后会感到更深的空虚。

相比之下,有 25.3% 的年轻人认为“认识新朋友”有助于缓解孤独,且这种方案的“不满意率”只有 12%(相较游戏与短视频均超过 20%)综合来看,“结交好友”是有效手段中副作用最小的,因其能直接针对孤独的本质——高质量社交连接的缺失。

除此之外,投身兴趣、亲密关系、运动健身、还有消费也是年轻人排解孤独的热门方案——规律的、有意义的个人活动,就是有提升心理韧性和自我价值感的功效。

五、1/4 年轻人“零密友”,05后与中小城镇是“重灾区”

你的上一次“深度交流”,追溯到什么时候?

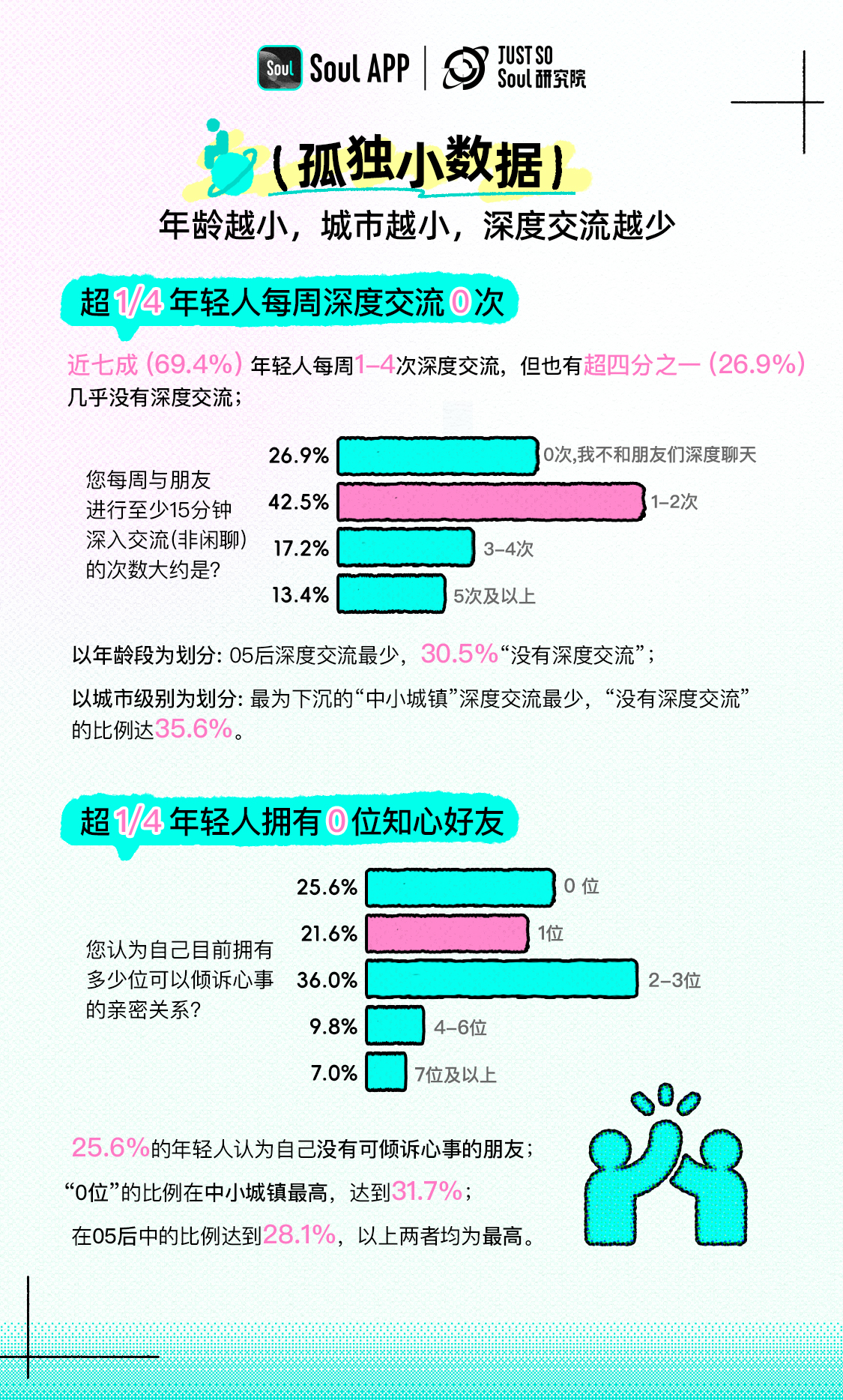

年轻人之间的深度对话正在变得稀缺,超过四分之一(26.9%)的年轻人每周与朋友的深度交流次数为0,与此同时,25.6%的年轻人坦言自己目前没有可以倾诉心事的知心好友,亲密关系的支持网络,呈现出脆弱化的趋势。

调研将“深度交流”定义为持续至少15分钟、超越日常寒暄的深入对话。数据显示,虽有 42.5%的年轻人能保持每周 1-2 次的深度交流,但整体形势并不算乐观,代际与地域间的“交流鸿沟”尤为显著:05 后群体中,每周深度交流为 0 次的比例高达 30.5%,显著高于其他年龄段。

而在地域分布上,中小城镇青年“没有深度交流”的比例达到35.6%,凸显出非一线城市青年在构建高质量社交关系上面临的独特挑战——在熟人社会中,建立深层的精神共鸣与情感支持系统可能更为困难。

在亲密关系的数量上,尽管 36.0% 的年轻人拥有 2-3 位可倾诉心事的对象,但仍有超 1/4(25.6%)的年轻人处于“零密友”状态,而这一比例在不同群体中存在明显的差异——

依然是中小城镇青年,他们“没有知心好友”的比例最高,达到 31.7%;依然是 05 后,这一比例也达到 28.1%,均为最高值。以上数据进一步印证,最年轻的 Z 世代群体与小镇青年,存在建立深度情感连接上的困境。

六、孤独强度三个高点:95 后,男性,小镇青年

是“举杯邀明月”还是“弦断有谁听”?你的孤独感,强度几何?

孤独虽然是当代年轻人普遍存在的情感体验,但其强度在不同群体间存在差异,报告(采用 5分制评分,5 分为最孤独)显示,年轻人孤独感平均分达到 3.27 分,其中超过四成(41.6%)的年轻人处于“孤独”或“非常孤独”状态。

进一步数据分析发现,95 后、男性群体及中小城镇青年的孤独强度高于其他群体,折射出当代年轻人复杂的情感生态——

代际比较显示,95后(3.35分)和90后(3.30分)的孤独感强度显著高于00后(3.15分),其中 95 后成为所有年龄段中孤独感最强的群体。

在地域分布上,数据呈现出与常识相反的发现:中小城镇青年的孤独强度(3.34-3.55分)显著高于大城市青年。这一发现再次打破“大城市更冷漠”的传统认知,揭示出非一线地区青年面临的情感困境——相对固化的社交圈子、有限的文化活动选择,以及外流的人口结构,都可能导致中小城镇青年陷入更深层的孤独。

性别分析显示,男性孤独感平均分为3.36分,高于女性的3.17分。这一差异与性别社会化建构中形成的情感表达模式有关。传统性别规范对男性“坚强”“内敛”的情感表达要求——这也限制男性建立深度情感连接的意愿和机会。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管85.00

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61