苹果新高背后:揭秘万亿产业链上的投资密码

当你在凌晨的微光中刷着手机,焦急等待新款iPhone 17的预购时,数千公里外,中国郑州的富士康工厂正灯火通明。全新的iPhone 17手机,正以每分钟数百台的速度,从智能化生产线上流淌而出,即将飞向全球。

你手中的这部精密设备,远非“美国设计,中国组装”那么简单。它的背后,是一个深度整合、年产值超过4000亿人民币的庞大产业链,而中国企业,正是这条链条上不可或缺的“隐形脊梁”。

这波iphone 17销量爆发的风口,格隆汇研究院早有前瞻预判,精准锁定了国内苹果产业链的主线趋势。

01、无法割舍的“中国依赖”:苹果产业链的深度绑定

曾几何时,苹果试图推行“去中国化”,将产业链向东南亚其他地区转移。然而,现实给了他们沉重的一课。

“果链”的广度与深度:

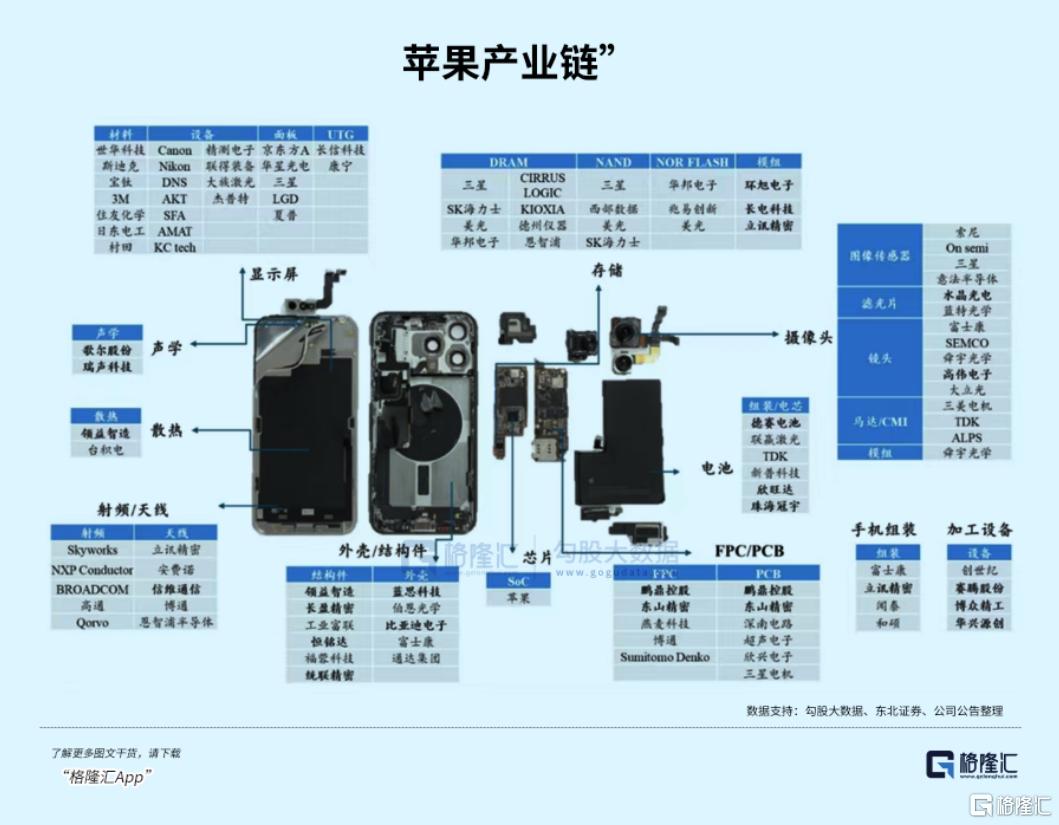

数据显示,全球超过90%的苹果产品由中国组装。在苹果公布的全球前200名核心供应商名单中,中国企业的数量逐年攀升,早已超过50家,如果算上它们的子公司和工厂,这个网络更是高达上千家。这不仅仅是“数量”,更是“质量”的体现。从机身的铝金属框架,到屏幕的玻璃盖板,从精密的声学元件,到复杂的摄像头模组,中国供应商已经渗透到苹果产品的“神经末梢”。

“郑州速度”与“果链生态”的魔力:

为什么苹果离不开中国?答案就藏在“郑州速度”里。以郑州富士康为例,它不仅仅是单一的组装工厂,而是一个庞大的产业生态。当地围绕富士康,聚集了上百家上下游配套企业,从模具、包装到电子元件,一应俱全。

这种生态带来了无与伦比的效率。当苹果发布新品时,它需要的是在短短几周内,实现从零到数百万台产量的爬坡,并迅速铺满全球市场。这种极限的供应链响应能力、大规模高素质的产业工人、完善的物流基础设施,是目前任何其他地区都无法复制的。这不仅是成本优势,更是体系优势。

02、隐形冠军的崛起之路:从“打工者”到“合伙人”

在苹果产业链上,中国企业的角色早已超越了简单的代工。它们通过技术革新和极致成本控制,在细分领域筑起了高高的护城河,实现了从“仰视者”到“平等对话者”的华丽转身。

1. 蓝思科技:一片玻璃的逆袭

创始人周群飞的故事,是一部典型的“苹果产业链”造富神话。从深圳一家小作坊起步,蓝思科技最初只为手表玻璃进行镀膜。转折点出现在iPhone初代发布时,乔布斯希望用高强度玻璃替代当时流行的塑料屏,但全球鲜有供应商能达标。

周群飞抓住了这个机会,倾其所有攻克了技术难关,成为了iPhone的玻璃盖板核心供应商。如今,每一代iPhone的屏幕玻璃、后盖玻璃,蓝思科技都占据着绝对份额。它的成功,不仅仅是靠成本,更是靠研发投入和工艺积累。如何让玻璃更坚固、更通透、更薄,同时能完美适配无线充电,这些Know-How构成了它无法被轻易替代的资本。

2. 立讯精密:从“代工”到“核心”的典范

立讯精密的崛起,是另一部教科书式的产业链升级史。创始人王来春曾是富士康的一名普通女工。她创立的立讯,最初只生产连接线等低附加值配件。

但立讯展现了惊人的战略眼光和学习能力。它通过精准的并购(如收购昆山联滔电子切入苹果供应链)、持续的研发投入,一步步从“配角”变成“主角”。它先是拿下了Apple Watch的组装订单,以其出色的良品率和效率赢得了苹果的信任。随后,它更是取代了部分台企,成为AirPods的核心组装商,如今更是iPhone、Vision Pro等核心产品的关键组装厂之一。

立讯的路径,揭示了中国“果链”企业的终极目标:通过一个产品切入,不断学习、复制、超越,最终成为平台型的精密制造巨头。

3. 歌尔股份与比亚迪:多元化的突围

歌尔股份在声学领域的地位举足轻重,它为苹果提供扬声器、麦克风等关键组件,曾是AirPods的主力组装商之一。虽然近年经历了一些订单调整的波折,但这恰恰说明了“果链”的双刃剑属性,也倒逼歌尔加速向VR/AR、汽车电子等新领域转型。

而比亚迪,作为新能源汽车的巨头,其旗下的比亚迪电子同样是苹果产业链中重要的一环。它为苹果提供金属结构件、玻璃背板等,甚至传闻将切入iPad的组装。比亚迪的优势在于其强大的垂直整合能力,能够自产大量材料和元器件,这种成本和控制力对苹果极具吸引力。

03、千亿赛道上的危与机:投资者的望远镜与显微镜

“成也苹果,败也苹果”。进入“果链”意味着订单稳定、营收暴涨,股价一飞冲天。但过度依赖苹果,也意味着风险高度集中。一旦被“踢出”供应链,便是灭顶之灾,欧菲光的故事至今令人警醒。

那么,在当前这个时间点,苹果产业链还蕴含着哪些投资密码?

1. 份额提升的逻辑:

中国供应商在iphone系列中的份额仍在持续提升。特别是在摄像头模组(如舜宇光学)、结构件(如比亚迪电子)、射频元件等领域,国内厂商正在不断侵蚀日韩和中国台湾地区厂商的份额。这种“存量替代”的故事,依然有持续的空间。

2. 新品周期的机遇:

苹果从来不止于iPhone。即将全面发力的AR/VR设备(Apple Vision Pro)、未来可能发布的苹果汽车,都将为产业链注入全新的、巨大的增长动力。谁能率先切入这些新品的供应链,谁就可能成为下一个“立讯精密”或“蓝思科技”。

3. 第二增长曲线的智慧:

最优秀的“果链”企业,早已开始布局“去苹果化”。它们利用在服务苹果过程中积累的顶尖制造能力、质量管理体系和研发实力,积极开拓新能源汽车、光伏、工业控制等新兴市场。当一家“果链”公司来自苹果的营收占比持续下降,而总体营收和利润却稳步上升时,这往往是一个积极的信号,说明它具备了独立行走的强大能力。

04、中国制造的缩影与未来

当你下次拿起iPhone,或戴上AirPods,它在你眼中或许不再仅仅是一个消费电子产品。它的背后,是无数中国工厂里的智慧与汗水,是企业家们破釜沉舟的勇气,是工程师们精益求精的执着,更是中国制造业从低端走向高端、从依赖走向创新的生动缩影。

这条万亿级别的产业链,不仅造就了无数财富传奇,更在深刻地重塑着全球科技制造的格局。你最看好哪家苹果产业链企业的未来发展?是立讯精密、蓝思科技,还是其他黑马?

如果你也对苹果产业链的机会感兴趣,想找准优质的黑马标的,请扫码关注格隆汇研究院!

我们会持续跟踪苹果产业链的最新动态,深度解析巨头布局,提供专业投资参考,和你一起把握这条万亿级别的产业链机遇、收获成长!

市场瞬息万变,宏观扰动、政策催化、产业进展等都需要持续跟踪,若想第一时间抓信号识别风险,了解更多投资机会,欢迎扫描下方二维码,获取更专业更及时的投资策略:

注:文中所涉公司仅为案例分析,不构成任何投资推荐。市场有风险,投资需谨慎,决策前请务必结合独立研判。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管85.00

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61