中国“新经济”带来缓冲,决策者正努力拓宽工具箱

FX168财经报社(亚太)讯 随着中国经济增长放缓,由技术驱动的“智能经济”和新兴消费趋势在一定程度上为整体经济活动降温提供了缓冲,但要维持增长势头,政府仍需出台更具针对性的政策。

今年上半年,中国经济保持在实现2025年全年5%增长目标的轨道上,第一季度和第二季度分别实现5.4%和5.2%的增长,但此后经济活动似乎有所放缓。8月份的经济数据进一步凸显了这一趋势,其中零售销售和工业产出均显示出减速迹象。

不过,中国经济也存在一些亮点,而这些领域大多受益于新的或持续的政策支持。北京在推动人工智能、半导体及其他先进制造等“智能经济”方面的努力,使得信息技术和商务服务自2024年初以来在各行业中表现突出。这一趋势预计还将延续,因为中国正在大规模投资工业机器人和人形机器人,以提升生产率。过去三年中,全球超过一半的工业机器人安装在中国。

政府的定向政策似乎也在零售销售方面起到托底作用。今年前八个月,零售额实现了温和增长,其中家电、家具、通信设备和办公用品增长最快,这些品类都受益于中国在2024年底推出的“以旧换新”政策。但与此同时,政府在今年5月重申的反奢靡规定,对餐饮、酒类和餐饮服务行业从6月起带来负面影响。

另一个今年的增长动力在于消费者偏好的转变。中国的千禧一代和Z世代正涌向新型的国产商品和服务,尤其是那些强调社交互动、结合传统与现代元素、并通过人工智能和数字技术与顾客互动的产品。这类“新消费”推动了泡泡玛特Labubu玩偶的热销,也带火茶饮连锁品牌霸王茶姬的戏曲风门店和老铺黄金的传统工艺珠宝。

泡泡玛特的利润率在整体消费品行业停滞的背景下尤为突出,表明创新型产品和服务有可能突破原有类别限制。不过,也有人认为泡泡玛特的成功难以大规模复制,而且若Labubu的热潮消退,其增长可能迅速下滑。

在人口老龄化的另一端,“银发经济”也在催生新兴产业,包括智能家居、养老服务、养老金计划和专业医疗产品。据国务院新闻办公室预测,银发经济规模在2024年达到1万亿美元,预计到2035年将增长至4万亿美元。

尽管“智能经济”和新消费模式在今年对增长带来积极影响,但尚不足以抵消制造业、建筑业和房地产行业放缓带来的拖累。与此同时,西方国家对中国产品出口的抵制日益加剧,更突显出提振国内消费的重要性。这显然已经成为政府的优先事项。鉴于消费信心依然低迷、货币刺激边际效应下降、财政空间有限,决策者正努力拓宽政策工具箱。

首先,政策制定者意识到,若就业不改善,消费信心也难以提升。因此,北京已开始对中小企业提供针对性支持,以鼓励其招聘;同时可能通过社保补贴来激励企业用工,或通过定向职业培训来提升工人技能。考虑到中国劳动力中超过三分之一是农民工,政府也提出放宽户籍制度的可能,使社保不再与户籍挂钩,从而支持低收入群体的消费。

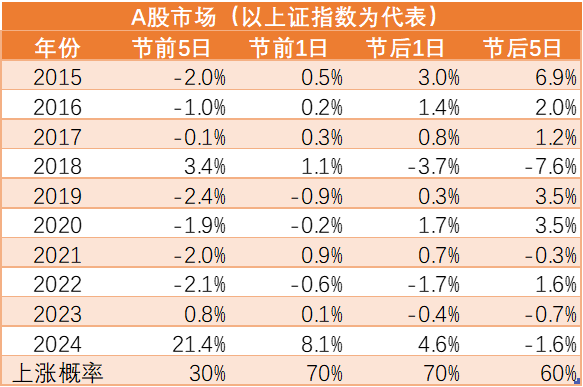

恢复财富效应同样重要。占据中国家庭财富约六成的房地产行业依旧低迷,对消费情绪形成拖累。由于房地产市场的复苏可能需要数年,另一个选择是鼓励境内投资者加大对中国股票的兴趣。监管层似乎已在通过间接支持“慢牛”行情来推动这一趋势。

真正实现向可持续的、以消费驱动的经济转型,将是一个复杂而漫长的过程,且风险不小。但在先进产业投资、产品和服务创新以及灵活政策制定的支持下,中国或许能够为这一转型打下坚实基础。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)72.50

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管82.15

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61