金融时报报道说,这些神秘的天体被称为“小红点”。这些猩红色斑点散布在詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的深空图像中,令人费解,难以解释。

这些斑点看起来像明亮的成熟星系,但令人困惑的是,它们似乎出现在宇宙仍过于年轻、尚无法容纳此类天体的时期。

这就好比在翻看一张张宇宙婴儿照片时,突然看到一张青少年的肖像。

现在,天文学家提出了一个可能的解释:这些斑点属于一种新的宇宙天体类别——黑洞星。

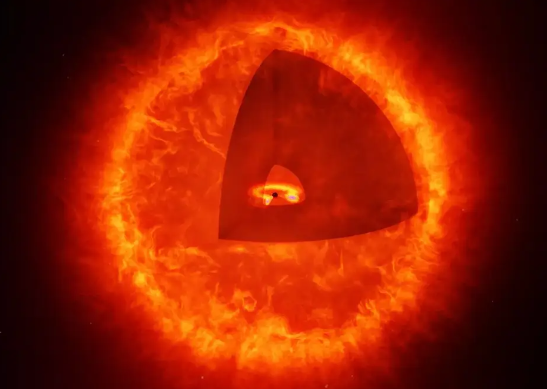

它们并不是传统意义上的恒星,不靠核聚变发光,而是由超大质量黑洞和包裹其外的致密氢气组成。随着中心黑洞吞噬周围物质并释放辐射,氢气云被照亮,呈现出类似恒星外层的亮度。

这一分析本月发表在《天文学与天体物理学》期刊上,可能会挑战人类对最初天体形成过程及先后顺序的认识。

到底是恒星和星系孕育出黑洞,还是黑洞先出现?这项研究也表明,研究极端现象常常能推动科学边界,研究者不得不提出全新的理论。

正是这些“小红点”中一个极端的例子,激发了“黑洞星”这一概念的形成。尽管这一想法仍属推测,但在宇宙学界已获得不少认可。

詹姆斯·韦布空间望远镜由美国国家航空航天局于2021年发射,是观察早期宇宙的重要窗口,尤其是所谓“宇宙黎明”时期,也就是大爆炸后最初几亿年。

望远镜的设计目标是收集来自最早宇宙天体的微弱光线。由于宇宙不断膨胀,这些远古光线在穿越数十亿光年时会发生“红移”。

韦布望远镜于2022年开始传回对早期宇宙的观测结果,画面中布满了让天文学家百思不得其解的天体。年轻星系理应呈现蓝色,但这些天体却发出红光。每一个小而致密的红点都闪耀着数百万甚至数十亿个太阳的亮度,恒星密度之高几乎无法想象。

由海德堡马普天文研究所的安娜·德·格拉夫领导、宾夕法尼亚州立大学和普林斯顿大学的研究者参与的团队,进一步分析了其中一个最引人注目的小红点的光谱性质,这个天体距离地球约120亿光年。

他们发现,这个天体光谱中的某些特征看起来像单个恒星的特征。

此外,这些光谱波长的排列与已知天体的特征——比如尘埃星系或类星体——并不匹配。他们最终得出结论:这个神秘天体最可能是一个被动荡氢气包围的超大质量黑洞。

随着这个宇宙巨兽吞噬周围物质,释放的辐射非常类似恒星光。

宇宙学家、前英国皇家天文学家马丁·里斯表示,这是一个合理的解释,因为早期宇宙中物质分布呈现出团块状结构。大多数天文学家认为,这些团块碎裂成个别恒星,形成小星系,但现实可能并非如此。

里斯解释说:“现在看来,情况可能正相反——这是一个令人意外的发现。有时候,超大质量气云不会碎裂,而是整体坍缩,直接形成一个质量是普通恒星百万倍的黑洞。剩下的气体围绕它旋转,变热,最终形成一个‘超级恒星’。”

黑洞星最终很可能会吞噬完周围的气体,这也许能解释为何在现今138亿岁的宇宙中看不到这种天体。

而未被黑洞吸收的物质,可能会进一步形成恒星和星系。里斯指出,包括银河系在内的每个星系中心都被认为拥有一个黑洞。

要解开“先有星系还是先有黑洞”的谜题,或许还需进一步观测,不仅依赖韦布望远镜,还包括正在南非和澳大利亚建设的射电望远镜——平方公里阵列望远镜,以及智利在建的极大望远镜。

这些设备将在未来几年内投入使用。希望深入观察宇宙黎明的天文学家和宇宙学家,将拥有更多窗口。