今年暑期档,有点冷

爆款越来越爆,走进电影院的人却越来越少。

随着《南京照相馆》预测票房超30亿,今年暑期档总算得救了。

但在《南京照相馆》上映之前,今年暑期档的前两个月,总票房甚至不到60亿。

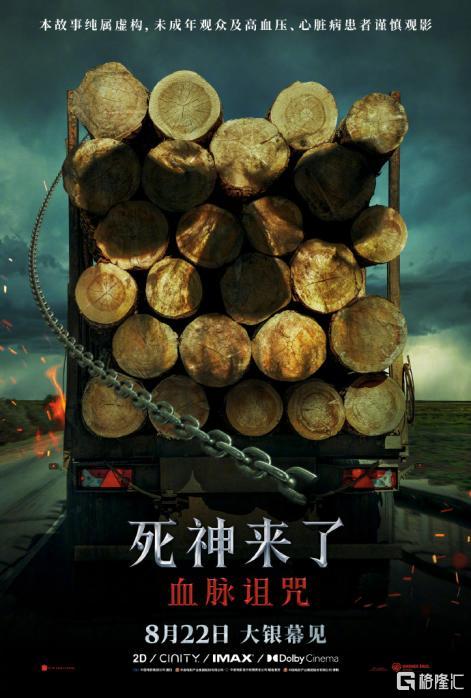

而最近,电影圈还有一件大事,那就是《死神来了6:血脉诅咒》定档。

但“尺度”,能成为票房灵药吗?

01

尽管在《南京照相馆》的加成之下,今年暑期档的数据或许不会太难看。

但单部爆片的辉煌,难以掩饰市场的整体低迷。

作为横跨6、7、8三个月、长达92天的暑期档,往往承载了一年中票房相当重要的一部分。

从2017年开始,除去疫情三年,暑期档票房均高于150亿。

2023年暑期档更是拿下了206.20亿票房,创下暑期档票房记录。而这一年,全年票房549.15亿元,也即是说,暑期档占到了一年中票房的近2分之一。

但在经历了2023年的辉煌之后,2024年,暑期档票房就暴跌至116.43亿,缩水近一半,被称为十年来最差暑期档。

而近两年来,电影市场的低迷已经成为不争的事实。

今年以来,电影市场高开低走。

《哪吒2》上映以前的元旦档,票房已经不尽如人意。在《哪吒2》创造了影史奇迹之后,也几乎再无爆片。

整个2025年上半年,票房破亿的新片只有23部,如果将标准拉高到10亿这个量级,今年上半年更是只有春节档三部新片过线。

这也就导致,3月到6月间的四个月,没有一个月的票房突破20亿元。

3月以来,全国电影院场均人次仅2至4人,空场率一度接近40%,有的电影院甚至可能几小时都卖不出一张票。

影院空荡荡,观众在哪里?

如果说过去尚且可以靠着大大小小的档期或者多部爆款支撑票房,那么今年的电影市场的冷清,就是连所谓的档期和爆款也无法拯救。

《死神来了6》,或许是从业者心目中的另一个解。

作为美式恐怖片的代表之一,《死神来了》系列基本都充满了血腥、暴力画面。

对于没有分级制度的国内院线来说,过往几乎被公认为不可能被引进的电影。

事实也如此,《死神来了》整个系列,此前从未有任何一部电影被引进内地院线,但是《死神来了6》来了。

不难发现,从2024年开始,院线电影的“尺度”越来越大,逐渐突破过往观众对于“审查”制度的认知。

《周处除三害》、《九龙城寨之围城》、《默杀》、《异形:夺命舰》等等...

再到如今的《死神来了6》。

而回顾这些上映的大尺度电影,也都毫无意外取得了不错的成绩——

成本不足1亿的《默杀》,最终收获13亿票房;成本仅1000万左右的《周处除三害》砍下6亿票房;《九龙城寨之围城》,在内地收获近7亿票房;《异形:夺命舰》也在国内收获了7亿票房。

不仅如此,内地成绩不错的《周处除三害》,在中国台湾地区票房甚至都不足2000万。贡献7亿票房的国内市场,成为了《异形:夺命舰》全球最大票仓,甚至超过美国本土。

不得不感慨,血浆是商业片最有效的兴奋剂之一,特别是在“血浆”稀缺的国内,哪怕引进免不了删减,仍旧能够叫好又叫座。

这次《死神来了6》引进,也不可避免地面临删减,但仍旧代表了院线电影的进一步开放。

尽管大尺度的引进片只能治标,没法治本,但未来,这类电影或许将逐渐成为电影行业的一大投资方向。

恐怖片成本低,很容易收回成本,甚至还能塑造收益奇迹。就如温子仁导演的《电锯惊魂1》,就是以120万美元的制作成本,拿到超过1亿美元的票房神话,收益率接近1000%。

在内地院线尺度逐渐放开的背景下,像《默杀》一样的电影或许会越来越多。

但资方和观众想要的,并不只是“血浆”。

02

2025年一开年,陈思诚表示,中国电影的年产票房红线,是480亿,如果全年票房低于这个数额,70%的影院可能面临关门。

而2024年,全年电影票房仅为425亿,一夜回到十年前。

更为触目惊心的数据在于,2024年,全年仅观影一次的观众比例上升到了57%,上升至有史以来最高,更不要说更多根本没有踏入电影院的观众。

在此数据下,2024年,81%影院年票房不足500万。而影院,本就是一个高成本的投资。

数据显示,一家上海的中型影厅,日租金成本就达到约2万元,如果日均观影人次不到200人,一天亏损就达到1.5万元。

这样的结果不难想象:长此以往,势必引发影院倒闭,而影院数量缩减,又会提高观众观影成本,进而进一步压抑观影欲望,对于电影行业上游制片方来说,投资回报的预期势必也大幅缩减。

如果从根本上讲,电影算不得一个好生意。

今年6月,光线董事长王长田曾在上海电影节上表示,中国的票房分账制度极不合理:

100块钱片方只能拿到三十八九块钱,去掉发行宣发成本后,投资方和制作方拿到的大概在33%。

以《哪吒2》为例,尽管电影拿下154亿元票房,导致光线传媒股价飞涨,一季度利润超过去年全年。

但从分账数据来看,在139.78亿的分账票房中,影院拿走了52.27%,共73.06亿。

具体来看,一张电影票,首先要交8.3%的税费和专项基金,剩下91.7%才进入分账。

按照行业惯例,影院和院线拿的占比通常规定不超过57%,片方和发行公司的分成则不低于43%。

但片方需要再支出发行代理费、制作成本等费用,因此,卖出一张一百元的电影票,片方和发行公司只分得33元左右。

也是因此,王长田表示,每年电影行业整体亏损可能达上百亿元,这会导致社会资本投入中断,很多影片在拍摄过程中资金链断裂。

这样的投资回报比使得电影行业大厂极为脆弱,甚至是“易逝”。

回顾过往的老牌电影厂,华谊兄弟、北京文化、乐视影业,几乎都已经在主流电影出品方中销声匿迹,博纳、万达在电影投资方面近年来也少有爆款的主投作品。

万达电影董事长陈祉希曾表示,如今哪怕投入1.2亿元也未必能拍出一部合格电影。

在新一批导演的工业水准要求下,电影的拍摄周期也进一步拉长。

如《哪吒2》的制作周期长达5年,《流浪地球》系列的制作周期均为四年左右。

可见,如今电影行业的问题,是行业从上游到下游,供需失衡的问题。

数据显示,2025年备案电影数量暴跌20%,产能已经开始逐渐萎缩。

原因或许也很简单,电影行业资本投入大,回报又不甚稳定,哪怕是这一次制造了爆款,下一部也可能血扑,自然无人愿意再花钱去赌。

对电影失去信心的不止是投资方,还有观众。

资方会衡量一部电影的投入产出比,观众同样也会。

网络视听报告数据显示,2023年我国网络视听用户规模已经达到了10.74亿,短视频日均观看时长超过2.5小时,微短剧市场规模更是突破了500亿元。

6月,头部短剧APP红果短剧的月活已经达到2.1亿,同比增长179%,超过了不少传统长视频APP。

相较于电影,短视频和短剧廉价又易得,但是更为机动、灵活,投资也更低,显然,更受普通观众青睐。

当免费娱乐唾手可得,谁还愿花40元票价加上2小时的时间成本,去赌一部未知质量的电影?

而这,或许才是让电影走向没落的根源。

观众并非逃离了电影院,也并非只爱短视频,而是当生活重压在肩,电影就成为了最容易被舍弃的一种娱乐方式。

毕竟一张价值40元的电影票,也许是一家人一天的菜钱,也许是辛辛苦苦几小时的工资。一场两个小时的电影,可能面临无数个工作电话,也可能会失去两个小时难得的休闲时光。

观众并非不爱电影,只是在生活和工作之间,在廉价的快乐和渺茫的未来之间,已经容纳不下一部电影。

电影行业再也回不到那个烂片猖獗、资方乱投,却仍旧观众满座的年代,观众也是。

03

结语

电影市场的倒退,或许已经不可逆了。

尽管越来越多影企开始回归内容,不再盯着流量和票房,但短剧的崛起正在分流更多观众。

也许未来,电影不再是大众娱乐的主流,但真正的好电影,仍旧会吸引人到电影院,花费两个小时,将自己的人生延长三倍。

电影可能会没落,但电影不会消亡。

人对于美好未来的向往也是。(全文完)

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管85.00

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61