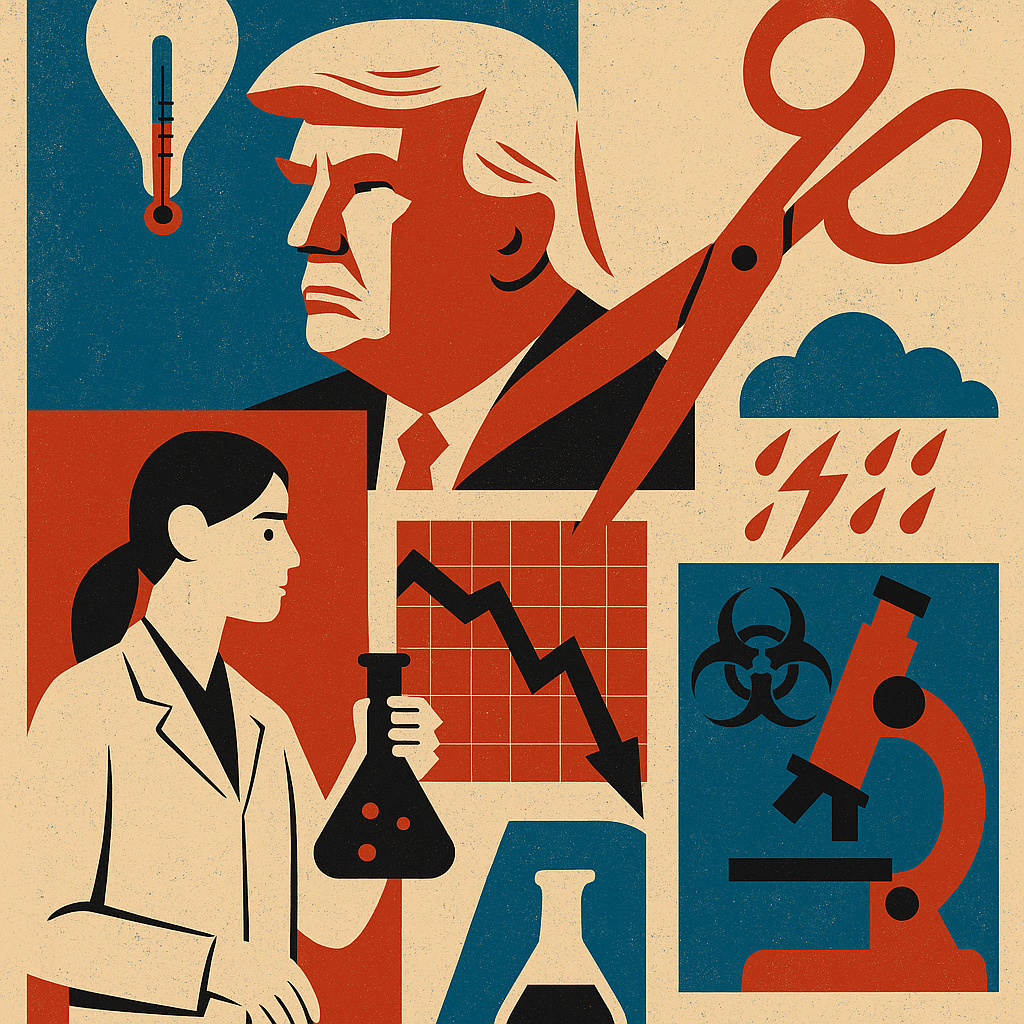

本文刊发在纽约时报观点,作者斯蒂芬·格林布拉特是哈佛大学的人文学科教授。

特朗普政府削减数十亿美元联邦对科学和医学研究的资助,打击美国大学,这一举动唤起了我记忆深处的一个短语:“蹲下并找掩护”。这是上世纪50年代美国学校里反复灌输给孩子们的话。

我们在电视上听到这句话,配合的是一部卡通片,主角是一只聪明的乌龟,名叫伯特,每当有危险靠近就会缩进壳里。在教室里,当老师下达指令时,我们被要求效仿伯特,钻到课桌底下,用手护住脖子。

这些动作被告知是为了防备随时可能到来的核攻击。尽管我们还是小学生,但大多数人也模糊地意识到,这些防护方式根本无法真正保护我们免受毁灭。但我们还是按部就班地做了。

面对巨大的威胁,我们还能怎样缓解这种焦虑?

1957年10月,苏联成功发射世界上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,这一事件让这种焦虑急剧上升。这是冷战对手在火箭技术上领先的生动证据,激起了美国极其迅速的反应。

1958年,在两党支持下,国会通过、总统艾森豪威尔签署了《国家防御教育法案》,这是美国历史上对教育最重要的联邦干预之一。这个法案与国家科学基金会、国家卫生研究院一起,使美国成为全球无可争议的科技领导者。

然而,近70年后,这种领导地位正处于危机之中。根据最新发布的《自然指数》年度报告,这项排名以科研机构在顶尖科学期刊的研究成果为依据,如今美国仅剩哈佛大学勉强留在前十,位居第二,远远落后于中国科学院。

其他上榜机构包括:中国科学技术大学,浙江大学,北京大学,中国科学院大学,清华大学,南京大学,德国马普学会,上海交通大学.

十年前,前十中只有中国科学院来自中国。如今前十名中已有八家是中国机构。

如果这都不算“斯普特尼克时刻”,那什么才算?

但如果说美国当年对斯普特尼克的回应,代表了一个团结一致、坚定信念、决心投入国家智力潜能的国家,那么今天我们对中国的回应则体现出的是一个撕裂混乱的美国。我们现在的领导人对科学共识漠不关心,只要与他的政治或经济利益相悖,他就予以否定。他排斥移民,致力于削弱大学研究体系——而这些大学原本承载着我们共同的未来希望。

现在的威胁来自内部。而除了极少数例外,美国大学的领导者几乎只是在“蹲下并找掩护”。

《国家防御教育法案》的出台,是因为普遍意识到,学校和大学不能只教学生钻到课桌底下。国家迫切需要大量训练有素的物理学家、化学家、数学家、航空航天工程师、电气工程师、材料科学家以及其他各类STEM领域的专家,而政府也意识到,要实现这一目标,必须向学校和大学注入大量资金——大约10亿美元,相当于今天的110多亿美元。

当然,这项政府教育投资从一开始就带有意识形态目的。推动原因是对苏联的恐惧、对原子弹的恐惧、对在“太空竞赛”中落后的恐惧,同时也意在影响课程设置。

但这种影响远非像苏联那样灾难性的政治干预,比如特罗菲姆·李森科的遗传学理论曾令苏联生物学倒退几十年。相反,美国选择的是加强全国范围内的科学系所。

直到1962年,获得该法案资金的学生还必须签署一份声明,确认他们不支持任何试图推翻美国政府的组织。不过,在一个典型的“出于错误动机做对的事”的例子中,国会中的南方种族隔离主义者担心联邦资金会被用于推动去种族隔离,于是强行加入条款,规定法案不得被解读为允许联邦政府干预学校的课程、教学、管理或人员安排。

这个法案还通过向有需要的申请者提供低息贷款,显著推动了美国高校的多元化发展,无意中也动摇了对某些群体的入学歧视政策,比如犹太裔、亚裔、非裔、波兰裔和意大利裔学生。

在我1960年代初的本科生涯中期,耶鲁迎来了一位新任校长,很快带来许多改革,包括彻底清除校园中根深蒂固的反犹氛围,录取了更多原本会因姓氏而被拒绝的学生。

这些转变对我的职业生涯起到了关键作用。研究生阶段我重返耶鲁攻读博士学位,所获得的资助正是来自《国家防御教育法案》。政府当然不会天真地把研究莎士比亚等同于研究火箭科学,但法案第四章旨在增加高校教师数量,也为人文学科提供了支持。

斯普特尼克事件,最终也让我进入了轨道。

一个最初出于国家安全目的的项目,最终孕育出无限的好奇、创造力和批判精神。在美国大学的实验室和研究机构支持下,一连串看似永无止境的发明和发现陆续诞生:互联网、核磁共振成像、重组DNA、人类胚胎干细胞、CRISPR基因编辑,以及使新一代疫苗(包括新冠疫苗)成为可能的mRNA技术贡献,等等,还有对物质本质和宇宙起源的重大突破。

大量税收资金的投入,催生出一批不仅培养科学家、医学研究人员和武器工程师的机构,也孕育了社会学家、历史学家、哲学家和诗人。

美国大学的独特之处在于,它打破了STEM领域与其他知识领域之间的壁垒。在本科教育中,学生通常必须完成通识课程;在校园文化中,这种融合也处处可见。

传统的学科边界开始瓦解。我在1969年受聘于加州大学伯克利分校,并在那里度过了几十年充满激情的教学生涯。那时,一位富有想象力的院长向理科学院的教师发放问卷,询问他们最喜欢与谁讨论当前的研究工作。

根据结果,院系进行了重组,创新随之涌现。科学楼外的停车场,专门为“诺贝尔奖得主”保留了多个车位。

到了1990年代,美国大学已成为全球文化象征,因思想广度而令人艳羡,因学术自由而备受称颂,也因代表开放探索的高峰和学术声望而吸引了世界各地的学生。

政府当初并未设想要打造一批具有自主性和世界视野的知识机构,但正是因为投入巨大,加之大学在相对程度上不受政治直接干预,才使得这些大学成为人类文明的重要成果。

在成功的鼓舞下,精英大学开始憧憬更宏大的使命。他们希望不仅是教育者和知识创造者,还能治愈社会的所有创伤:纠正过去的不公、修复当下的伤害、促进未来的平等。在这个理想中,他们几乎没有努力去向公众解释这些新政策的益处。

如今,尽管大学取得了诸多成就,这一体系却陷入了严重危机。

特朗普政府以校园中支持巴勒斯坦的抗议活动为由,指控精英大学存在反犹主义,从而开始发动攻击。如今,这一理由已转变为对平权行动、多元化措施和自由主义倾向的压制。

科学研究受到限制;博士后奖学金被突然取消;实验室被关闭,签证被拒。科学事业遭受的破坏早已超出美国国界——比如,在卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪的领导下,近5亿美元的mRNA研究经费被取消,简直是“轻量版李森科主义”;全球气候研究者依赖的数据被清除,我们永远不会知道,如果这些实验室的灯光没有熄灭,本可能治愈哪些疾病、发明哪些技术。

目前,已有几所大学支付了数额巨大的“罚款”,以期恢复部分联邦资助。但这一恢复并非必然发生,特朗普政府常常附加一些条件,这些条件正是干涉课程设置、教学内容、行政管理和人事安排——也正是《国家防御教育法案》明令禁止联邦政府干涉的领域。

如果特朗普政府愿意以一次性罚款了结此事,那些因过去几个月威胁而变得谨慎的大学,或许还能恢复元气。但如果,正如看起来很可能的那样,这届政府打算重新塑造教师和学生的思想生活和价值观,那么这种复原将无从谈起。

我们为什么要放弃这些真正让美国强大的机构?

为什么要挥霍世界对我们这一辉煌成就的敬仰?

我们为什么要让正在攻克癌症、研发仿生肢体、探索深空、挑战人工智能极限的实验室陷入危险?

我们的处境并非像1957年那样绝望。美国之所以获得比包括中国在内所有国家加起来还多得多的诺贝尔奖,不只是因为资金充裕,还因为我们有一种鼓励和奖励创新与冒险的知识文化,也因为我们吸引了世界各地的优秀研究者。

目前,美国大学依然拥有庞大的资源、独立自主的结构以及充满活力的想象力自由。

我走在哈佛校园,前往教授一门关于从荷马到乔伊斯的经典著作课,经常被眼前的景象和遇到的人所震撼。学生来自全球各地——有蒙古,也有我家乡马萨诸塞州的牛顿市,有俄亥俄州的雅典,也有希腊的雅典——还有同事从事的研究,涵盖从拍摄首张黑洞图像到解读一片古代纸草文书。

我们必须从课桌底下站起来,去说服同胞们,他们用税金共同打造出的这些机构,是无比珍贵且重要的。