交银施罗德基金成年内规模缩水最严重公募 袁庆伟时代的挑战:“银行系权益标杆”的困境与灵魂三问

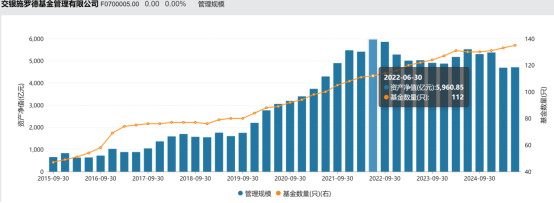

2025年上半年,公募基金行业规模波动加剧,而作为国内首批银行背景基金公司之一的交银施罗德基金,其规模缩水幅度引起投资人关注。据WIND数据,截止6月30日,该公司规模降至4705.22亿元,较2024年末的5374.22亿元,上半年锐减669亿元,降幅达12%。这一下滑幅度不仅远超行业平均水平,更使其成为年内规模缩水最为严重的基金公司。

而从交银施罗德基金的规模变化,也引发对银行系基金发展路径的深度反思。

谢卫时代:从“权益标杆”到“规模之巅”的辉煌轨迹

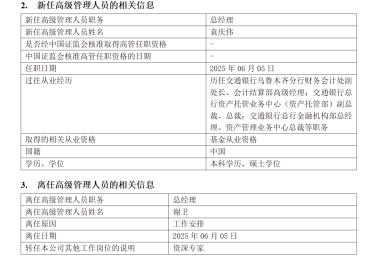

交银施罗德基金恰逢掌舵人更迭关键节点。6月初,公司完成重大人事调整:执掌帅印六年、在交银体系内深耕十七载的元老级人物谢卫,正式卸任总经理一职,转任资深专家;接棒者袁庆伟,则是一位拥有纯正交通银行血统的资深干将,此前担任交通银行总行金融机构部总经理兼资产管理业务中心总裁。

谢卫的任期,几乎贯穿了交银施罗德从行业新锐成长为“权益投资标杆”的辉煌岁月。这位参与过“老十家”富国基金筹建的公募老将,自2008年加入交银施罗德任副总,并于2019年2月升任总经理。

在他的主导下,尤其是在担任总经理的中期,公司实现了令人瞩目的规模跃升与品牌重塑。Wind数据清晰勾勒了这一轨迹:公司总管理规模从2018年末的1547.49亿元一路攀升,在2022年中期触及5960.85亿元的历史峰值。

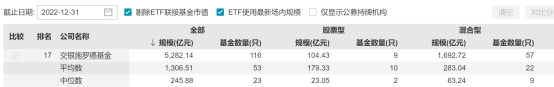

尤为关键的是,谢卫时代成功打破了市场对“银行系基金=固收为王”的刻板印象。至2021年,交银施罗德的权益类基金(股票型+混合型)占比一度逼近40%,这一比例远高于银行系基金公司普遍不足10%的平均水平,被市场誉为“银行系中的权益投资标杆”。

其权益投资的长期实力也得到验证:海通证券数据显示,2014-2024十年间,交银施罗德权益基金绝对收益达274.98%,在12家可比大型基金公司中高居榜首。2022年末,其主动权益管理规模突破1700亿元,跻身行业前十,标志着其权益投资能力与市场号召力的巅峰时刻。

“精品店”体系承压:权益业绩大滑坡与规模结构恶化、盈利腰斩

支撑交银施罗德昔权益投资荣光的,是其着力打造的“精品店”式权益投研体系。公司通过内部培养机制,成功孕育了如沈楠、韩威俊、刘鹏等中生代干将,以及曾叱咤风云、被市场冠以“交银三剑客”美誉的王崇、何帅、杨浩等明星基金经理。正是这批人才在2020年前后的结构性牛市中,驱动了公司权益规模的爆发式增长。

然而,近两年来,这套曾经成功的模式正经历严峻考验。业绩的持续性滑坡、以及规模下滑成为公司运营中的痛点。

据Wind数据,截至2025年7月3日,在交银施罗德旗下58只具有近三年可比数据的主动权益基金中(包括QDII、FOF,只统计初始基金),41只产品(占比70%)近三年收益率为负,其中17只产品亏损幅度超过20%。

在交银施罗德基金当前管理规模排名前十的主动权益产品中,7只近三年回报为负值,4只期间跌幅超过20%,此外还有7只产品最大回撤超过30%,反映出核心产品线整体表现乏力。

昔日耀眼的明星经理亦难挽颓势。“三剑客”的境遇颇具代表性:杨浩、王崇在2021年市场风格切换后表现即显疲态,何帅自2022年末起近乎“All in”医药股,这一高度集中的押注在2023年医药板块深度调整中遭遇重创,此后业绩表现难见起色。

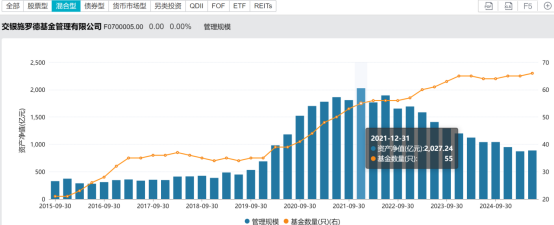

业绩的持续低迷直接冲击了规模结构。

Wind数据显示,近两年交银施罗德旗下股票型与混合型基金规模呈现显著萎缩态势。混合型基金规模从2021年12月的2027.24亿元跌至2025年6月30日的888.45亿元,股票型基金规模亦从2022年6月末的106.87亿元下滑到2025年6月末的82.65亿元。权益占比的显著下滑,或意味着其作为“银行系权益标杆”的标签正在褪色。

盈利能力同样不容乐观。根据控股股东交通银行的年报披露,交银施罗德的净利润从2021年巅峰的17.86亿元,一路下滑至2024年的8.79亿元,三年间惨遭“腰斩”,如今已退居行业中游水平,反映出经营压力巨大。

“纯交行血统”的新班底接棒,袁庆伟时代的“灵魂三问”

在此背景下,今年,以袁庆伟为首的新一代“纯交行系”管理班底正式成型。

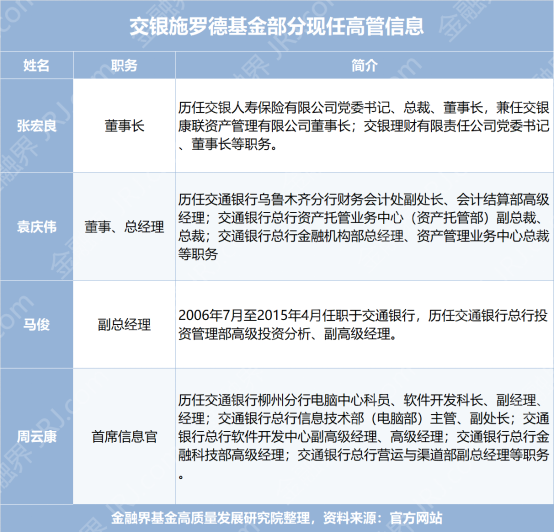

除袁庆伟外,2024年8月,张宏良接任公司董事长。现任副总经理马俊、首席信息官周云康均出身交行体系,董事会成员也大多具有深厚的交行背景。新任总经理袁庆伟自1995年加入交行,历经乌鲁木齐分行、总行资产托管部、金融机构部等多个核心岗位,深度参与了交行资管业务的改革与发展,对银行体系运作与资管业务痛点有深刻理解。

Deepseek梳理,袁庆伟及其团队面临的,或许有三大“灵魂拷问”:

如何重振权益投资?在“精品店”模式遭遇瓶颈、明星效应失效、业绩大面积滑坡的情况下,是坚持原有路径优化,还是进行颠覆性改革?如何重建投研体系以适应当下及未来的市场环境?

如何平衡股东诉求与市场竞争力?作为银行系基金,如何在满足控股股东(交行)对稳定性、利润贡献和渠道协同需求的同时,保持市场化竞争所必需的灵活性、创新性和对业绩的极致追求?银行系强大的渠道优势与市场化投研能力建设之间,如何找到新的平衡点?

如何实现差异化突围?在行业竞争白热化、产品同质化严重的当下,纯银行背景的管理层将带领交银施罗德走向何方?是回归银行系擅长的“固收+”或绝对收益路线,还是探索一条融合银行资源与市场化基因的新权益之路?

交银施罗德此次规模的缩水,不仅是单一公司的困境,更折射出银行系基金在追求权益投资突破过程中面临的普遍性挑战。

当依托渠道和品牌带来的规模增长遭遇业绩持续性的拷问,当明星基金经理模式遭遇市场风格剧烈切换的冲击,转型与重构成为必然。袁庆伟这位“纯交行血统”的新掌门,能否带领这家昔日的“银行系权益标杆”走出低谷,成功跨越银行系基金发展的“深水区”,将是未来几年市场持续关注的核心议题。其探索的答案,或许对于整个银行系基金乃至公募行业的转型方向,都具有重要的借鉴意义。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管89.22

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管85.21

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管82.15

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照75.97

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管63.65

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|82.31

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.61