本文刊发在纽约时报评论栏目,作者Helen Gao是一位居住在北京的自由撰稿人。加美财经编译,不代表支持文中观点或确认其中事实。

每周一早上,中国国歌的激昂旋律会从我北京公寓对面的那所小学传来。穿着校服的学生在刚铺好的操场上整齐列队,注视着国旗缓缓升起。附近街道摆满花盆、银杏树,还有鼓励市民热爱国家的宣传标语。

我曾长期觉得这种爱国宣传是多余的。中国经济高速增长,我们对国家感到自豪。

如今,这种自豪感却难以再被唤起。日常生活表面的秩序之下,暗流涌动着一种无声的焦虑。

在社交媒体和私下交流中,人们反复提及的,是对失业、降薪和维持生计的忧虑。

当下的中国人正生活在一种奇怪的矛盾中。

从国际上看,中国看似强大。在全球影响力方面,中国是唯一能与美国抗衡的国家。

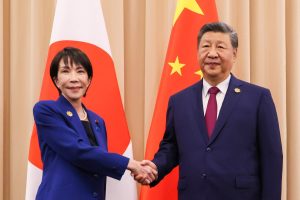

最近,特朗普与中国国家主席习近平举行会晤,宣布贸易战暂时停火,这进一步强化了外界的印象:中国面对外部挑战时展现出团结和韧性。

北京乐此不疲的宣传这个。

但在国内,这种强势形象却被日益普遍的绝望所击穿。中国人用一个词来形容国家当下的状态:“外强中干”。

许多人感到,让中国在海外显得强大的国家政策,正在损害他们的利益。他们看到的是一个更关注于提升全球影响力、主导出口市场,却无视普通家庭的政府。

几年前启动的对私营企业的打压,被认为削弱了中产阶层的生计能力。与此同时,财政资源被优先投向政府认为更具战略价值的产业,比如电动车、太阳能和造船业。

中国在稀土开采和加工领域取得的全球主导地位,虽有地缘优势,却也造成了国内严重的空气和土壤污染。

如今,很多人对自己成了国家对抗美国所牺牲的“无声代价”感到愤怒。

这种情绪还在蔓延。

上个月发布的最新五年规划明确表明,中国将继续将国家实力置于民生之上。

今年4月,中美关税战升级时,《人民日报》发表社论称,中国能抗住美国打压,依靠的是体制优势,比如可以集中资源完成国家目标。

这篇文章在中国互联网上迅速引发反弹。一篇走红的社交媒体文章指出,政府在自我吹嘘的同时,普通人却在为找工作、吃饭、供孩子上学而苦苦挣扎。

文中写道,“打赢这场贸易战,意味着要准备‘牺牲一部分人’”。

这篇文章很快就被审查删除,其他类似内容也遭到了屏蔽。

过去,人们出于长期灌输的民族主义情绪,会对这种社论拍手叫好。如今,这种爱国情绪几乎被人们对现实困境的抱怨所淹没。

青年失业率高得离谱,去年政府不得不调整统计方式,以降低数字。即便如此,新口径下的数据依然令人担忧。大约两亿人依靠不稳定的零工经济勉强维生。

房市长期低迷导致不少家庭财富缩水,消费需求疲软,使经济陷入通缩的死循环。

经济不安感让越来越多的人不愿结婚生子,加剧了全国人口持续下滑。公众的不满情绪也加深了贫富差距的对立,人们对那些依靠经济或政治关系获取机会的群体产生了更强烈的怨恨,而绝大多数人却只能眼看机会日益减少。

精神健康问题也被认为越来越严重,近几年频繁发生的随机持刀袭击和其他暴力事件就是佐证。

现在显然,北京已难以再依靠本能式的爱国主义来为其日益强硬的外交立场背书。今年9月,中国共产党举行盛大的阅兵仪式,以纪念二战结束80周年,很多人不禁质疑:这些钱为何不花在帮助普通人解决困难上?

政府最近开始打压社交媒体上的“过度悲观”内容,明显是在担心公众的不安情绪削弱其议程。

但如果只是压制批评而不解决问题,只会加剧国家与人民之间的隔阂,让政府在维持外交政策与国内支持之间的平衡变得更困难。

长期以来,中国依靠一种不成文的社会契约实现发展:共产党给予人民改善生活的自由,换取政治上的服从。如今,很多人认为政府已经违背了这一承诺。

2012年,习近平上台时提出“中华民族伟大复兴”的“中国梦”,承诺通过国家强盛实现全民繁荣。这句话近年来在官方宣传中已经不常出现。

政府或许会说,这是因为“中国梦”已经部分实现。但更可能的原因是,中共知道,在一个目睹自己梦想破灭的社会面前,这类口号已经失去了说服力。